Confira a análise no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0Rh-7xWCTa0

Adriano Soares da Costa é um jurista alagoano. Desde 1996, tem voltado seu interesse ao direito eleitoral, propondo a construção de um curso de matriz essencialmente dogmática (o Curso de Direito Eleitoral Online, gratuitamente disponibilizado em seu canal do YouTube), argumentando que, infelizmente, este ramo jurídico acabou se tornando alvo de análises voláteis, preocupadas apenas com julgados recentes dos tribunais superiores. Falta uma séria sistematização[1]; e foi essa sua preocupação ao escrever a obra Instituições de Direito Eleitoral, já na 10.ª edição pela Editora Fórum. Atualmente, dedica-se a obra que será intitulada Improbidade Administrativa; além de, também, concentrar esforços dogmáticos quanto ao conceito de situação jurídica.

A nossa resenha ocupa-se de outro livro de Adriano: enfrentamos, aqui, aquele intitulado Teoria da Incidência da Norma Jurídica (com o subtítulo Crítica ao realismo linguístico de Paulo de Barros Carvalho), atualmente na 2.ª edição, publicada pela Editora Malheiros.

Como informa em nota (ainda da 1.ª edição), a obra resulta da reunião de artigos publicados pela Revista Tributária (da Ed. Revista dos Tribunais)[2], sobrevindo um quinto capítulo com a 2.ª edição[3].

Atualmente, portanto, a obra tem cinco capítulos: 1) “Incidência e Aplicação da Norma Jurídica”; 2) “Fontes do Direito e Fato Jurídico: Distinção entre ‘Fato’ e ‘Evento’”; 3) “Processo de Positivação do Direito: o Problema da Norma Individual e Concreta”; 4) “Método e Processo de Positivação”; e 5) “Método e Cláusulas Gerais: o Problema da Textura Aberta da Linguagem”.

Já no primeiro capítulo, Adriano Soares da Costa demonstra o motivo de sua inquietação jurídico-filosófica. Centrado em tensos problemas da teoria do conhecimento, mais precisamente na relação que o sujeito tem com o seu objeto, é fácil notar as influências que Miguel Reale operaram sobre sua vida acadêmica[4].

Sua premissa gnoseológica, no entanto, foge dos modismos contemporâneos. Adriano Soares da Costa ressalta o papel do objeto sobre o sujeito cognoscente, sem ignorar a importância do último. Em termos hermenêuticos, isso descamba na relação que o jurista tem com a norma. Qual o limite daquele diante de seu objeto de estudo? É enfrentando a proposta de Paulo de Barros Carvalho (um tributarista) que Adriano procura responder este questionamento.

Segundo Adriano Soares da Costa, “o Direito é processo de adaptação social”, sem que vise “ele a suprimir o eu, mas a tornar possível a polaridade do eu-tu”, interferindo sobre as condutas humanas “por meio de sua coercibilidade”[5]. Como é de se esperar, a norma jurídica “é das mais importantes criações do homem”: se desatendida, “há patologia, que deve ser reprimida pelos meios de coerção”. Daí se falar que “toda norma é portadora de valores”[6].

Conceito de “fonte do direito”: segundo o autor, “as normas jurídicas ingressam no sistema jurídico através de fontes do Direito”, expressão que utiliza — citando Miguel Reale — “no sentido preciso de veículos introdutores de normas jurídicas, vale dizer, como estrutura normativa que processa e formaliza, conferindo-lhes validade objetiva, determinadas diretrizes de conduta ou determinadas esferas de competência”, de modo que as fontes do direito “são sempre resultado de um processo formal de ponência de normas jurídicas”. Alerte-se que, para A. S. da Costa, “as normas jurídicas [...] não se confundem com as fontes do direito, sendo seu conteúdo”[7].

A proposta (criticada) de Paulo de Barros Carvalho: em síntese, este tributarista propunha uma teoria de cognição segundo a qual que o jurista/intérprete (= sujeito cognoscente) criaria o objeto conhecido, “que apenas existiria como realidade ‘em mim’, como realidade mental”. Para A. S. da Costa, a teoria de P. de B. Carvalho possibilita um distanciamento radical entre o texto (de lei) e a norma (resultado da interpretação imputada pelo jurista ao texto legal), segundo a percepção de Immanuel Kant, que abrangia as máximas, de um lado; e as leis, de outro (as primeiras seriam proposições subjetivas; as segundas proposições objetivas)[8]. Com efeito, diz Adriano Soares, “a teoria carvalhiana incisivamente procede à separação kantiana entre Sein e Sollen, asseverando muito amiúde que o dever-ser não toca nunca as instâncias do ser”[9]. E segue o autor agora examinado, já rebatendo essa proposta... E acentuando sua própria ontognoseologia:

A significação se contém no texto, mas não apenas nele. Há texto e há contexto. Contexto do texto e contexto do intérprete. Cada texto tem sua historicidade, os valores que o impregnam, os fins a que visa. Cada intérprete tem os condicionamentos históricos, psicológicos, culturais, axiológicos. Tem uma carga de valores a condicioná-la como sujeito cognoscente[10].

Por que dissemos que há em Adriano Soares da Costa uma ontognoseologia? A resposta vem em seu próprio texto: “para cumprir seu fim, a norma há de ser compreendida como significação socialmente aceita, ou seja, como vivência intencional [no sentido de Hans-Georg Gadamer, segundo o autor], ou, ainda, no dizer de Luis Recaséns Siches, como vida humana objetivada”[11].

Como se nota, o grande jurista alagoano não chega a ignorar o fato de o sujeito cognoscente talhar o seu objeto. Mas não se pode negar que este último tem, em si, categorias a priori: há limites. A norma jurídica, diz Adriano Soares da Costa, jamais pode ser apenas um “produto da interpretação individual de um sujeito psicologizado”[12]: em sua tese não há espaço para relativismos exagerados. Do contrário, a norma passaria a ser “um produto exclusivo do intérprete, cuja compreensão pode ser diversa de um outro sujeito, assim ao infinito”[13].

E segue Adriano: “o relativismo hermenêutico, como qualquer relativismo, traz embutido um núcleo cético e subjetivista, que termina por negar possa haver uma forma objetiva de controle das significações de um texto”; a interpretação de textos encerra um “processo de construção intersubjetiva da significação expressa no suporte físico que é o grafema adscrito em uma folha de papel”. Ora, “se cada receptor recebesse uma mesma mensagem de modo diverso, sem meios de controle do seu sentido, seria a comunicação uma impossibilidade lógica", de maneira que “todo processo hermenêutico pressupõe o outro”, e “quem quer significar, quer significar algo para alguém”[14].

Aliás, parece-me de bom alvitre salientar que a proposta gnoseológica de Miguel Reale, que tanto inspirou o alagoano agora estudado, não menoscaba o objeto. Não sem razão, também Reale propusera uma ontognoseologia[15].

O que Adriano Soares da Costa tenta asseverar, no começo de sua obra, são suas premissas hermenêuticas. Defende haver, no bojo de sua teoria do conhecimento, uma relação triádica entre “sujeito, objeto e o outro”, onde “a norma é a significação construída a partir do texto positivado”. É de se atentar ao fato de que “a linguagem tem uma gramática, ou seja, regras predispostas pelo costume, ou não, para a produção de sentido”. E exemplifica o nosso autor:

Se escrevo asktrwin, sei que não terei como ser compreendido, porque esta palavra está redigida sem observância da gramática portuguesa e sem que meus leitores tenham sobre ela conhecimento. É signo sem significação. Posso eu atribuir ao termo (significante) um significado, mas será ele privado; salvo se estipulá-lo para o uso comum, definindo-o[16].

Por isso, a proposta teórica de Paulo de Barros Carvalho é cética e relativista. Não podemos ignorar que o ato de interpretar tem de levar em conta um a priori “da coisidade do texto”[17] — justamente por isso imputei acima, com certa tranquilidade, uma proposta ontognoseológica ao ideal teórico de Adriano Soares da Costa. A norma jurídica não pode ser “apenas criação de um intérprete psicologizado. Sem sua inserção no simbolismo jurídico, sem sua institucionalização sancionada, não há norma jurídica”; e “todo ato de todo ato de interpretação de um texto não se exaure na relação sujeito/objeto, intérprete/texto, mas pressupõe sempre uma comunidade linguística e comunicativa, que estabelece uma relação sujeito/(co-sujeito). Daí Ch. S. Peirce advogar que a relação é, na verdade, triádica: sujeito/objeto/comunidade”[18].

O exemplo dado pelo próprio autor confirma isto: “pense-se em uma cultura antiga, por exemplo. Imagine que encontrássemos hoje uma série de textos em uma língua morta: tentaríamos atribuir sentido àqueles textos ou tentaríamos descobrir os sentidos que eles expressam?”. Neste sentido, “a interpretação é dinâmica, mas não é arbitrária: porque não se atribui sentido de fora para dentro, mas se busca respeitar a algo que o texto quer falar, exprimindo-o”[19].

Assim, por mais que o sujeito trabalhe com o objeto diante de si, há certos atributos deste que não são retiráveis (nem modeláveis), por força de determinados caracteres ônticos transcendentais. Essa relação pode ser exemplificada (segundo nossas próprias construções):

a) na relação do jurista com o seu principal objeto de estudo: a lei (em sentido abrangente);

b) na relação do músico com uma escala diatónica, ele jamais poderá tocar, em seu piano, e. g., um “sol” no lugar de um “si”, e terá de levar em conta a inserção de uma clave de sol em sua partitura, pois ela indicará a nota “sol” na pauta respectiva:

c) na relação de um futebolista com um jogo de futebol, ele jamais poderá crer que o gol é um chute para a arquibancada, mas apenas o cruzar da bola, em sua inteireza, após a linha das traves;

d) na relação de um piloto com a corrida, ele jamais poderá correr na contramão segundo o juízo de sua “construção social” — um GP de Interlagos será sempre no sentido anti-horário; um GP como o de SPA-Francorchamps terá sempre o charme de sua Eau Rouge, em sentido horário;

e) um penalista jamais poderá sugerir, dogmaticamente, que crime culposo possa ser tentado, algo “tão inadmissível como um cilindro de cinco vértices”, um verdadeiro “monstro lógico inconcebível, uma aberração absolutamente inaceitável”, como dissera José Henrique Pierangeli[20];

f) um discurso sociológico jamais será veiculado pela linguagem da Física, assim como jamais será possível imaginar um discurso psicológico travestido de língua da Jurisprudência[21]-[22]

Em resumo:

[...] os signos são esponjas embebidas de significação pelo/para uso social. Sentidos, esses, publicamente vividos, independentemente de serem pensados pela mente de um sujeito aqui e agora, como as proposições em si ou lektòn de Bolzano ou jetos pontesianos. E mesmo quando o sujeito empírico (eu, você, alguém que não conhecemos) se põe diante de um texto, já sempre estará inserido em um diálogo contrafactual do qual faz parte, em que as significações não são atribuídas aleatória e arbitrariamente. [...]. A questão, que poderia ser posta com honestidade intelectual, seria a seguinte: onde estão situados os sentidos? Do mesmo modo, poder-se-ia perguntar: onde estão situados os valores? Os céticos de plantão respondem: em lugar algum, porque eles não existem como objetos ideais ou como objetos culturais. Seriam sentimentos ou fenômenos psicológicos. Logo, reduzidos à mera subjetividade. Ou, ainda: os valores e os sentidos apenas são enquanto usados concretamente. Significados e valores seriam vivências subjetivas, exclusivamente. Assim pensam Paulo de Barros Carvalho e Humberto Ávila, por exemplo. Todavia, ainda que assim pensem, não negam que existam um sentido preliminar ou prima facie nos textos, nada obstante não procurem explicar que sentido seria esse que, não sendo atribuição do intérprete, existiria nos enunciados (destaquei)[23].

Influência de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda: Adriano Soares da Costa é, confessadamente, um jurista ponteano. Chegou a defender Pontes de uma acusação de plágio feita por Antonio do Passo Cabral[24], primeiro na série que denomina “dialogando”, em seu canal do YouTube, numa conversa com Roberto Campos Gouveia Filho, dizendo, abertamente, que esse tipo de acusação é leviana e falsa como uma nota de três reais[25]; depois escrevendo um texto duríssimo contra o texto do processualista carioca, que pecou ao não ter feito “a joeira cuidadosa do estudo empírico, próprio de quem pretende fazer pesquisa com método histórico”, faltando-lhe “verificar, no contexto da vasta obra de Pontes de Miranda, quais das suas principais contribuições teóricas à Ciência do Direito teriam sido contaminadas com eventual plágio, demonstrando a ausência de originalidade do jurista alagoano”[26].

No contexto da obra agora resenhada, A. S. da Costa vale-se da teoria da incidência da norma jurídica de F. C. Pontes de Miranda: todo fato jurídico, por ser fato jurídico, necessariamente existe. Ou há o suporte fático, ou não há o suporte fático. O plano da existência de um fato jurídico é a análise de sua estrutura, tal qual engendrada pela norma jurídica, incidente. Como diz Marcos Bernardes de Mello (outro autor ponteano), “ao sofrer a incidência de norma jurídica juridicizante, a parte relevante do suporte fáctico é transportada para o mundo jurídico, ingressando no plano da existência. Neste plano, que é o plano do ser, entram todos os fatos jurídicos, lícitos ou ilícitos. No plano da existência”, prossegue M. B. de Mello, “não se cogita de invalidade ou eficácia do fato jurídico, importa, apenas, a realidade da existência”[27]-[28].

Como se nota, essa teoria dispensa a “confirmação” da factibilidade jurídica por uma autoridade competente, como defendia Paulo de Barros Carvalho[29]. Este tributarista opera com uma diferenciação entre “fato” e “evento”. O evento é aquilo ocorrido no mundo que só “ganha significação jurídica se for veiculado através de norma individual e concreta, que o relate em linguagem competente”[30]. Na seara do direito tributário, “o lançamento seria o enunciado protocolar, denotativo, que constituiria o evento (propriedade etc.) em fato jurídico, assoalhado em provas admitidas em Direito. Por conseguinte, teríamos [no exemplo do IPTU]: (a) o evento ocorrido em 1.º de janeiro; (b) o relato (ato de enunciação) do evento, ocorrido validamente em 25 de maio; e (c) o fato jurídico, produto da enunciação protocolar do evento”. Isso enseja a seguinte pergunta: “se o evento se torna fato jurídico pelo relato (lançamento), qual o enunciado protocolar que faria jurídico o relato? Ou seja: o relato (ato de enunciação, lançamento), para ser fato jurídico, seria relatado por qual outro ato de enunciação (enunciado)?”[31].

Poderíamos ampliar os horizontes desses questionamentos de Adriano Soares da Costa para outros ramos jurídicos, e tal pretensão de universalidade não se revela inútil: trazer a abrangência da ideia pode confirmar o “acerto” de especulações filosóficas. Um penalista poderia dizer que um crime, analiticamente considerado uma conduta típica, ilícita e culpável[32], depende do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público para que seja considerado juridicamente existente? Mais ainda: um dogmata do direito comercial poderá negar que determinada pessoa não exerce empresa apenas por não ter procedido com o registro na junta comercial?

Cabe, pois, entrelaçar esses nossos questionamentos às seguintes indagações de Adriano Soares da Costa: “o lançamento [de um tributo] seria um fato jurídico? Se a resposta for afirmativa, qual o enunciado protocolar, denotativo, que o juridicizaria? [...] De onde, então, proviria a juridicidade do texto que veicula a norma individual e concreta (ou seja, o ato de enunciação)? [...]. É evidente, desse modo, que o lançamento não obtém sua juridicidade de qualquer enunciado protocolar. Ao revés, segundo pensamos, o lançamento é fato jurídico porque assim qualificado pela norma geral e abstrata veiculada no art. 142 do CTN, que incide, fazendo-o jurídico, no mundo do pensamento (Pontes de Miranda)”[33]. Dos exemplos de nossa parte, poderíamos indagar: se o crime dependesse da propositura de uma peça acusatória em juízo (para que “existisse”), a denúncia seria um fato jurídico? Ela não pode existir com uma nulidade, e. g.? Ora, trata-se de fato jurídico assim qualificado no art. 41 do CPP. O mesmo pode ser dito, com adaptações, ao exemplo do empresário.

Um enlace entre K. Popper e F. C. Pontes de Miranda: uma das propostas mais interessantes de Adriano Soares da Costa é a de entrelaçar, teoricamente, Karl Popper com Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. Este último traz, na exposição de seu pensamento, algo que seus críticos (e os próprios ponteanos) costumam esquecer: “todas as vezes que Pontes de Miranda define o que seja incidência, sublinha ser ela fato do mundo do pensamento [...]. Afinal, o que seria esse mundo do pensamento, a que se referia Pontes de Miranda?”. E responde A. S. da Costa:

Para que compreendamos o que Pontes de Miranda denomina de mundo do pensamento, é necessário ter presente que ele não desconhecia a lógica moderna, nem tampouco lhe eram estranhos os problemas da filosofia da linguagem, sobre tudo aqueles enfrentados pelo primeiro Wittgenstein do Tractatus Logico-Philosophicus. Embora não tenha tido a preocupação de empregar de modo distintos os signos “lei” e “regra jurídica”, a ele não passou despercebida a distinção entre “texto” e “significação”, tão cara à teoria carvalhiana. Porém, ao contrário do eminente professor paulista, Pontes de Miranda não via o Direito apenas como linguagem, mas sobretudo como processo de adaptação social[34]. O Direito existe para submeter o mundo social a uma certa ordem e previsibilidade. Sendo assim, o conteúdo dos sinais ópticos dos textos positivados, apreendido pelo intérprete, não esgota o processo de revelação da norma jurídica. A interpretação individual não cria norma: norma é fato do mundo social[35].

Portanto, aquilo que Pontes de Miranda chamava de “mundo de pensamento” seria “uma realidade que ultrapassa a subjetividade, situado nessa dimensão simbólica do homem, que o transcende e tem realidade própria, metapessoal”[36].

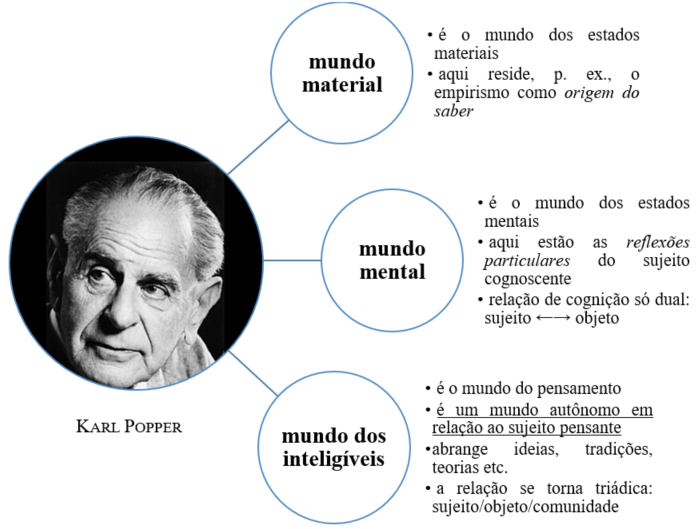

E Karl Popper? Este, “na esteira de Frege, percebeu nitidamente a insuficiência da dualidade do mundo material/mundo mental sobre a qual se ergueu a Filosofia”, propondo “três mundos: o primeiro é o mundo material, ou mundo dos estados materiais; o segundo é o mundo mental, ou mundo dos estados mentais; o terceiro é o mundo dos inteligíveis ou das idéias no sentido objetivo” (destaquei)[37]. Essa influência de Popper sobre Adriano Soares da Costa faz a ontognoseologia deste ter um plus, consistente no aceite da premissa de que este “terceiro mundo” de Popper e, automaticamente, numa atitude intelectual contra relativismos exagerados.

Basicamente, os três mundos de Karl Popper seriam os seguintes:

Como se nota, não parece haver entre os “mundos” de Popper uma hierarquia; mas entre o mundo mental e o mundo dos inteligíveis há uma distância abissal: o sujeito cognoscente tem de aceitar que há objetos ideais, apriorizáveis, e a própria interpretação reside neste mundo, do qual o sujeito cognoscente não é dono.

É que “mesmo o ato subjetivo ou estado disposicional de compreensão só pode ser compreendido, por sua vez, através de suas conexões com o terceiro mundo. É dizer: o produto da interpretação se descola do sujeito cognoscente, passando a ser algo pensado, comunicável e, por isso mesmo, objetivável. Essa significação intersubjetiva, para além do sujeito que pensa, é (existe) no mundo do pensamento”[38]. Assim, para darmos mais exemplos, ninguém em sã consciência se dirigirá ao concerto de Iron Maiden esperando a execução de um Lamartine Babo; nenhum torcedor flamenguista ousará cantar “Botafogo, Botafogo, Campeão desde 1910”, como nenhum torcedor vascaíno cantará que é “tricolor de coração”.

O que autoriza um magistrado fixar honorários advocatícios abaixo do mínimo de dez, por exemplo? A redação do § 2.º do art. 85 do CPC/2015 não é clara? O que explica tanto entusiasmo sobre o jurista (sujeito cognoscente) e tanto menosprezo sobre a lei (objeto)?

Outro exemplo: o parágrafo único art. 1.379 do Código Civil consagra prazo de vinte anos para usucapião de servidões. O enunciado[39] de n.º 251 do Conselho da Justiça Federal, porém, aduz: “o prazo máximo para o usucapião extraordinário de servidões deve ser de 15 anos, em conformidade com o sistema geral de usucapião previsto no Código Civil”. O que autoriza o jurista enxergar “20” no lugar de “15”? O que autoriza essa repercussão autoritária sobre o “terceiro mundo” de Karl Popper?

E a relação entre Popper e Pontes de Miranda sugerida por Adriano Soares da Costa é a seguinte:

Haveria alguma relação entre a teoria pontesiana da incidência da norma jurídica, no plano do pensamento, e a teoria dos três mundos de Popper? Gaetano Carcaterra, professor de Filosofia do Direito da Universidade de Roma “La Sapienza”, aponta-nos na teoria do conhecimento desenvolvida por Pontes de Miranda, o elo de ligação. De fato, Pontes concebeu a teoria dos “jetos”, pondo entre parêntesis o “sub” e o “ob” do “su(b)-jeito” e do “ob-jeto”, extraindo deles o que sobraria de comum no processo do conhecimento: o “jeto”. Mais ainda: separou o “-jeto” (com traço anteposto) – antes da extração do “jeto” do objeto pelo sujeito – do “jeto” como tal, como conhecimento assubjetivado. O “jeto” seria a realidade para além do sujeito que quer conhecer e do objeto que se deixa conhecer. É dizer, seria uma terceira realidade, além do objeto (mundo material) e do sujeito (mundo mental)[40].

O caráter excludente do realismo linguístico de Paulo de Barros Carvalho: ao reduzir o direito apenas ao que as autoridades disserem no que ele consiste, P. de B. Carvalho ignora um sem número de condutas humanas jurídicas. Desde o simples comprar de um pãozinho na padaria até a observância ordinária das normas de trânsito: “se uma pessoa vem em seu veículo e para o carro diante de um sinal luminoso vermelho, sua atitude de parar seu automóvel decorre do atendimento aproblemático da norma jurídica, socialmente vivida, de que, diante de um sinal vermelho no trânsito, deve o condutor do veículo pará-lo. Se, ao sinal verde, volta a pôr em movimento seu carro, mais uma vez atende à norma jurídica que dispõe sobre as condutas devidas no fluir do trânsito. Esse agir humano, subordinado a normas jurídicas, dentro de um consenso pré-reflexivo, como nossas ações cotidianas e nossa percepção aproblemática no contexto em que nossas vidas se dão, como ser-aí (pre-sença), é o que chamamos de mundo da vida, que, embora experienciado, não é objetivado nem objetivável: é vivenciado”[41]. Para Paulo de Barros Carvalho e seus adeptos (Tárek Moysés Moussallem, por exemplo), a pessoa que para seu carro diante do sinal vermelho só está no bojo de um fato social[42]-[43]...

Pois bem: a teoria carvalhiana chega ao extremo de reduzir a norma hipotética fundamental de um Hans Kelsen apenas ao evento da assembleia constituinte. E aí vem o brilho de Adriano Soares da Costa ao ponderar: “qual não é a surpresa ao se perceber que, em verdade, esse órgão é havido por competente apenas porque há uma norma anterior que o qualifica como tal, a norma fundamental”[44]... Eis o relativismo extremado da teoria carvalhiana: nela, “a norma jurídica (significação) [...] seria construída pelo intérprete no ato de aplicação do Direito, a partir do texto jurídico (significante). O significante, todavia, não conteria significação alguma: seria mera dimensão gráfica e material do signo. Essa a razão pela qual não adotamos a teoria de Paulo de Barros Carvalho, porque levaria a um relativismo hermenêutico extremado, ficando a norma, como significação, à mercê da construção individual do intérprete. Como entabular um consenso se cada qual produz a ‘sua’ norma a partir de um mesmo texto positivo?”[45].

Essa discussão não encerra um “sexo dos anjos”, podendo descambar para temas sensíveis da processualística civil. Apenas para endossar as propostas de Adriano Soares da Costa, perguntamos: o que seria um título executivo? Um ato jurídico com eficácia executiva ou o documento que eventualmente o tenha instrumentalizado? Seria o tema tão-somente uma questão probatória?

Um Francesco Carnelutti partirá da premissa de que, enquanto o processo “de conhecimento” se satisfaz, simplesmente, com uma pretensão; o processo “de execução” invoca, para sua instauração, um pedido que esteja conforme ao direito[46]. Assim, o juízo da execução só teria condições de presidir a tutela executiva se houvesse um projeto seguro para a indicação desse caminho[47]. Nesta lógica, jamais haveria absoluta certeza em torno do crédito, e o título faria, pois, prova legal ou integral do crédito[48]. Isso quer dizer que Carnelutti encara o título como verdadeiro ato documentado (parece aproximar-se, pois, das propostas de Paulo de Barros de Carvalho — ou este daquele). O título, pois, seria um documento representativo de um crédito. Seria, digamos assim, a pura versão física do documento ou, grosso modo, o “papel”[49].

Não é sem razão que tal proposta é muito criticada pelos processualistas. Em pós-graduação por mim cursada, o Prof. Alexandre Freitas Câmara asseverou que esta visão deve ser evitada. Os argumentos são bem interessantes, e são reproduzidos conforme as seguintes notas de aula obtidas por mim:

[...] a sentença, por exemplo, é título executivo. É o único título presente em todos os ordenamentos processuais do mundo. A noção processual de sentença não se reduz a um “documento”, nem a um “pedaço de papel”. É um ato do juiz. O título é um ato jurídico, não o documento. O título executivo é o ato jurídico que recebe da lei eficácia executiva. A lei escolhe alguns atos e estes que escolhe atribui uma eficácia que os outros atos jurídicos não têm. É a eficácia executiva. Os atos a que a lei tenha atribuído eficácia executiva são títulos executivos. É a lei, e só a lei, que pode dotar de eficácia executiva alguns atos. [...]. A lei indica um certo ato e atribui a este ato a eficácia executiva. Por eficácia executiva entende-se a especial aptidão para permitir a incidência da responsabilidade patrimonial. A responsabilidade permite uma agressão ao patrimônio. O título executivo permite a incidência da responsabilidade patrimonial, viabilizando as agressões patrimoniais[50].

Com efeito, a dogmática aponta várias razões para que a proposta de Carnelutti não seja observada: 1.ª) dizer que o demandante precisa apresentar um documento é, a rigor, exigir dele uma prova, e o direito não é objeto de prova; 2.ª) se o título fosse uma prova, haveria cognição estranha ao rito executivo, já que o juízo teria que afirmar se a existência do crédito foi, ou não, demonstrada pelo exequente; e 3.ª) não se pode confundir o ato jurídico com a sua forma[51].

Há quem diga que, em verdade, Carnelutti não passou de alguém que recepcionou uma concepção de título de procedimentalistas como Lodovico Mortara, Ricci e Manfredini[52].

Por outro lado, um processualista como Enrico Tullio Liebman fez frente ao posicionamento do título enquanto documento. Defendeu a teoria do título executivo como ato jurídico, em tese que logrou a adesão de muitos processualistas brasileiros[53].

De acordo com Teori Albino Zavascki, a exposição de Liebman chegou a fazer com que F. Carnelutti revisasse alguns de seus conceitos, sem deixar de defender, porém, a natureza jurídica documental do título executivo, reconhecendo, por outro lado, que o uso da expressão “prova legal” fora incapaz de descrever o fenômeno que objetivava demonstrar[54].

Na síntese do próprio Liebman, “título executório é [...] um ato jurídico dotado de eficácia constitutiva, porque é fonte imediata e autônoma da ação executória, a qual, por conseguinte, é, em sua existência e em seu exercício, independente do crédito”. Por isso, prossegue, “não somente se torna dispensável, mas supérflua e irrelevante qualquer prova do crédito: o título basta para a existência da ação executória”[55].

Não queremos, aqui, encerrar a discussão travada pela processualística sobre a efetiva natureza do título executivo; a ideia é, apenas, a de fomentar uma abrangência ainda maior para a discussão travada por ponteanos e por Adriano Soares da Costa, de um lado; e por juristas como Paulo de Barros Carvalho e Tárek Moysés Moussallem, de outro.

A grande luta intelectual travada por Adriano Soares da Costa, ao menos no âmbito jurídico, é a de nos avisar que o sujeito cognoscente (o jurista) não pode tudo. Ele tem freios, limites. A linguagem tem de ser construída sobre o mundo empírico em que vivemos; sob pena de abstrações inúteis ou, mesmo de um engrandecer perigoso do sujeito cognoscente, que tudo pode... Inclusive transformar “vinte” em “quinze” (vide o exemplo do enunciado n.º 251 do CJF); criar teses contra legem; autorizar o Poder Judiciário a fazer as vezes do Poder Executivo; possibilitar a execução provisória da pena, sem trânsito em julgado (contra a lúcida redação do inciso LVII do art. 5.º da Constituição Federal)[56] — o que autoriza o jurista a operar com “hermenêutica” que altere o significado de “trânsito em julgado”?

Um link interessante com a tese de Adriano pode ser feito com a melancólica e angustiante história de um rapaz que perde os olhos, o nariz, a boca e a audição após a explosão de um petardo durante a guerra (Johnny Got His Gun, de Dalton Trumbo, 1971). Esse é o filme cujos trechos são exibidos no clipe da música One, do Metallica (letra de Lars Ulrich, o baterista, e de James Hetfield, o vocalista)[57].

Como se pode imaginar, Johnny fica preso em seu próprio corpo: tem, apenas, o tato que restou em seu tronco e em sua testa (já que também perdeu os membros superiores e inferiores). O filme é uma verdadeira lição para o sujeito cognoscente que se acha maior que o objeto, que o mundo da vida em que está inserido.

Curiosamente, o alento de Johnny é... Justamente o pouco de realidade exterior que lhe sobra! Um momento interessante do clipe é aquele em que a enfermeira consegue escrever, em seu peito, “merry christmas”. Johnny só consegue captar o sentido da frase... Porque sentiu as letras M-E-R-R-Y C-H-R-I-S-T-M-A-S em seu peito. Uma prova cabal do “mundo 3” de Popper.

Ao final do filme, Jhonny consegue se comunicar com a junta médica militar que dele cuidava através de Código Morse. Pedia, desesperadamente, o fim de sua vida. O pedido lhe é negado; o fim do filme é um melancólico Jhonny sobre a cama clamando S.O.S. Isso explica, aliás, a letra de One: “Landmine has taken my sight, taken my speech, taken my hearing, taken my arms, taken my legs, taken my soul... Left me with life in Hell” [tradução livre: “o campo minado retirou minha vista, minha fala, minha audição, meus braços, minhas pernas, minha alma. Me deixou com vida no inferno”].

Em arremate, uma leitura séria e atenta da obra agora resenhada pode sugerir que Adriano Soares da Costa foi além de um mero diálogo crítico com as propostas teóricas de Paulo de Barros Carvalho e adeptos. Trata-se de uma empreitada teórica que logrou alcance maior que seu propósito inicial: temos uma verdadeira proposta teórica de hermenêutica jurídica, preocupada com a dialética cognitiva do sujeito/jurista com o seu objeto/norma. Adriano Soares da Costa labora no deôntico com sua bagagem ponteana (sempre levando em conta o “mundo do pensamento” a que se referia F. C. Pontes de Miranda), sem deixar de considerar questões ônticas e axiológicas no estudo de um jurista. Não é sem razão que sustenta o seguinte:

Toda a análise que fizemos até agora ainda é insuficiente para demonstrar as limitações do reducionismo da teoria carvalhiana. De fato, quando procedemos à análise do todo (objeto) estávamos pressupondo sempre a relação sujeito/objeto, nos moldes das teorias do conhecimento construídas com assento subjetivista. Como é cediço, durante a história do conhecimento humano a verdade sempre foi vista como correspondência entre as representações do sujeito cognoscente e as coisas conhecidas. Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Hume, Russell, Carnap, primeiro Wittgenstein etc., em que pese às diversas escolas e correntes de pensamento, tomavam a verdade como analítica da linguagem, chegando aos extremos da abordagem da filosofia analítica da linguagem, de haver por científicas apenas as proposições protocolares (Schlick, Carnap) ou atômicas (Wittgenstein), que empiricamente pudessem ser comprovadas. De outra banda, seguindo as pegadas de Descartes (Kant entre eles), não faltaram os que vissem a verdade como adequação do sujeito do pensamento ao objeto pensado. O objeto mesmo ficou de fora do lado do conhecimento, como nomenon, sendo a verdade uma propriedade exclusivamente mental e, portanto, eminentemente subjetiva. O sujeito passou, sobretudo em Kant, a construir o objeto através de suas representações, do poder nomotético do espírito.

Entretanto, ambas as concepções, com suas inúmeras vertentes, tomam o sujeito como apto a conhecer, per se, o objeto, desvinculando-o do mundo da vida. Tomam-se o sujeito e o objeto transcendentalmente, para, além da experiência, do sujeito e do objeto, hic et nunc[58].

O grande questionamento do jurista alagoano agora estudado é o seguinte: “se todos constroem significações e todas elas são válidas, como saber qual norma (entre tantas normas criadas pelos diversos intérpretes) é aplicável e deve ser seguida? Como construir um sentido comum que permita aos cidadãos saberem a fronteira entre o lícito e ilícito?”[59].

O quinto e capítulo é reservado para uma pontual discussão sobre aquilo que se convencionou designar de “cláusula geral”: uma “crise do princípio da legalidade” conduziu-nos ao optar de técnicas legislativas centradas em texturas abertas... Em contrapartida, surge o acentuado problema da discricionariedade de atos administrativos. Parece-me ganhar relevo, aqui, a divisão proposta no direito anglo-saxão em de agentes públicos em administradores de elite, em supervisores gestores, e em agentes de rua (street-level bureaucrats)[60]. Dentro dessas categorias, pergunta-se: todos eles têm margem de liberdade? Se sim... Todas essas margens podem ser chamadas de discricionariedade?

Exemplos[61]:

(1) o bombeiro que tem o dever funcional de salvar pessoas. Num momento de perigo, em determinado prédio, este bombeiro se depara com uma senhora de 70 anos clamando por socorro e com outra menina bonita desacordada. Quem ele salva? Seu código interno estabelece que ele deve salvar a pessoa sã, pois só tem tempo para salvar uma. Se ambas estivessem acordadas, o bombeiro teria que decidir: ele teria uma margem de liberdade. Essa margem de liberdade é discricionariedade?

(2) um médico de hospital público (portanto, agente público). Duas pessoas chegam baleadas – o ladrão, que tentava assaltar; e a vítima, que também deu entrada no hospital. O policial provavelmente dirá quem é quem. O médico tem o dever de salvar quem? Quem tem a maior chance de vida. Se só tem tempo e instrumentos hábeis para salvar um, tem também uma margem de liberdade de decisão. Essa margem de liberdade é, também, discricionariedade?

São propostas que faço ao gentil e inteligente autor alagoano, ao qual presto minhas homenagens nesta resenha.

[1] Cf. sua 1.ª aula, intitulada “Direito Eleitoral como ramo da ciência jurídica”, no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=A8kj2JvDh8w.

[2] COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica. 2.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 24.

[3] Idem, p. 20.

[4] Essa influência se nota em toda obra. Veja-se, e. g., o trecho entre as páginas 155 e 160 da obra agora resenhada.

[5] COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica. 2.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 27.

[6] Idem, p. 27.

[7] Idem, p. 28.

[8] Idem, p. 31.

[9] Idem, p. 32.

[10] Idem, p. 32.

[11] Idem, p. 32-33.

[12] Idem, p. 33.

[13] Idem, p. 34.

[14] Idem, p. 34.

[15] Sobre o assunto, aliás, cf. nossa contribuição: SILVEIRA, Marcelo Pichioli da. O Direito como Experiência, de Miguel Reale. Empório do Direito, Florianópolis, out. 2017. Disponível em: https://goo.gl/3NWbTF. Acesso em 03 nov. 2017.

[16] COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica. 2.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 35.

[17] Idem, p. 37.

[18] Idem, p. 37.

[19] Idem, p. 38 (destaquei).

[20] PIERNAGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte Especial. 2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 47.

[21] SILVA, Jhonatan de Castro e. Linguagem, poder simbólico e interpretação: suas implicações sobre a ciência do direito, 2012. Disponível em: <https://goo.gl/hJs0wF>. Acesso em 18 dez. 2015. Como conheço bem o autor deste texto, aviso que o termo “Jurisprudência” é usado, por Castro e Silva, com o “J” maiúsculo, para designar a ciência do direito. Isso advém da obra de Reale, que utiliza “Jurisprudência” com o mesmo sentido.

[22] “O direito é linguagem. Não apenas linguagem, porém, e muito menos ainda apenas linguagem formalizada. Há o direito positivo e a Ciência do Direito. Estamos a nos referir àquele através dessa; ali, linguagem-objeto versada, aqui, pela metalinguagem” (COSTA, Adriano Soares da. A descritividade da ciência do direito: diálogo com Humberto Bergmann Ávila. Disponível em: <https://goo.gl/OaW0Rq>. Acesso em 21 dez. 2015).

[23] COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica. 2.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 38-39.

[24] Cf. CABRAL, Antonio do Passo. Alguns mitos do processo (III): a disputa entre Pontes de Miranda e Haroldo Valladão em concurso para professor catedrático na Universidade do Rio de Janeiro entre 1936 e 1940. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, n. 96, out./dez. 2016, p. 11-47.

[25] Cf. https://www.youtube.com/watch?v=kbaVhqy1LTI.

[26] COSTA, Adriano Soares da. Pontes de Miranda e a acusação de plágio: anotações à margem de Antonio do Passo Cabral. Disponível em: https://goo.gl/fiJXDq. Acesso em 04 nov. 2017.

[27] MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico – Plano da Existência. 20.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 154.

[28] É de se destacar a ponderação construída por André Lucas Fernandes, jovem e talentoso ponteano que, igualmente, manifestou-se no sentido de questionar as balizas centrais do texto de A. do P. Cabral. É de seu texto o seguinte trecho: “[...] a primeira questão, da prudência, é o argumento colocado de forma explícita por Adriano Soares da Costa de que a tese impugnatória não ataca elementos e teses centrais de Pontes, e apesar do seu desvalor claro e dado valioso, não destroem o edifício de fundações bem colocadas – eis a metáfora colocada por ele. A segunda questão é que uma pesquisa como a imaginada, creio eu que de forma ingênua, exigiria por o método força bruta, ou seja, ler ‘página à página’, citação por citação, em comparação com seus originais em TODOS os livros de Pontes de Miranda – além das alterações possíveis em reedições. Uma coisa é, com todo respeito pelo resgate arqueológico de Antonio Cabral, fazer isso com base na cirurgia titânica empreendida por Haroldo Valladão, provavelmente fruto dos sentimentos mais energéticos. Outra coisa é fazer isso do zero” (FERNANDES, André Lucas. Sobre o problema da mitificação e de se tocar em pontos complexos do tecido da realidade – o caso do plágio de Pontes de Miranda. Disponível em https://goo.gl/ezN8ZY. Acesso em 07 nov. 2017).

[29] COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica. 2.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 42.

[30] Idem, p. 67.

[31] Idem, p. 68 (destaquei).

[32] Segundo Luiz Regis Prado, essa é a orientação majoritária, tanto que seguida por penalistas como H. Welzel, H-H. Jescheck, M. Romano, R. Maurach, H. Zipf, G. Fiandaca & E. Musco, R. Garofoli, J. Cerezo Mir, A. Bruno, J. Mestieri, H. C. Fragoso, J. F. Frederico Marques, A. M. Costa, E. M. Noronha, M. Reale Jr., C. R. Bittencourt, E. R. Zaffaroni & J. H. Pierangeli, J. L. Lopes, N. Batista, R. Greco, G. de S. Nucci, N. M. Telles, dentre outros (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro – parte geral. 10.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 251-252).

[33] COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica. 2.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 69-70.

[34] Aliás, é da leitura do 1.º tomo do Sistema de ciência positiva do direito que Eduardo José da Fonseca Costa concluiu que F. C. Pontes de Miranda vislumbrava a ciência do direito como uma sociologia especializada (COSTA, Eduardo José da Fonseca. O “direito vivo” das liminares: um estudo pragmático sobre os pressupostos para a sua concessão. Dissertação de Mestrado – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009, f. 19).

[35] COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica. 2.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 44-45.

[36] Idem, p. 50.

[37] Idem, p. 50.

[38] Idem, p. 52 (destaquei).

[39] Para uma crítica (praticamente isolada, infelizmente!) a respeito dos enunciados, cf. SILVEIRA, Marcelo Pichioli da. Poder semiótico de enunciados “doutrinários” é preocupante. Empório do Direito, Florianópolis, out. 2017. Disponível em: https://goo.gl/SovbVe. Acesso em 04 nov. 2017

[40] COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica. 2.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 52.

[41] Idem, p. 62.

[42] Idem, p. 95.

[43] Outro exemplo: “se alguém compra um refrigerante, paga e o consome, e se o vendedor não emitir um recibo de quitação, não teria havido juridicamente pagamento”, como defenderia um dos importantes adeptos da teoria carvalhiana, Tárek Moysés Moussallem. Nessa ótica, “sem essa emissão de um documento positivo de quitação não haveria falar em fato jurídico” (COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica. 2.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 97). Ora, Carlos Roberto Gonçalves nos mostra o quão complexa é a natureza jurídica do pagamento, havendo profundas divergências entre os civilistas. De qualquer maneira, depois de arrolar teses de Silvio Rodrigues, de Francesco Carnelutti, de Orlando Gomes, de Roberto de Ruggiero, de Caio Mário da Silva Pereira, de Andreas von Tuhr, de Washington de Barros Monteiro e de Alberto Trabucchi, conclui que o pagamento pode ter natureza jurídica de ato jurídico lato sensu; de ato jurídico stricto sensu; ou mesmo de negócio jurídico, bilateral ou unilateral, conforme o caso (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Teoria Geral das Obrigações. 13.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 256-258). Como se percebe, pagamento é algo bem diverso do documento que eventualmente o instrumentaliza.

[44] COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica. 2.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 87.

[45] Idem, p. 89-90 (destaquei).

[46] ASSIS, Araken de. Manual da Execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 159.

[47] O próprio F. Carnelutti chegou a fazer uma analogia entre esta ideia com a execução da construção de um edifício: o engenheiro da execução da obra seguirá, necessariamente, um projeto (cf. CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo. Nápoles: Morano, 1958, p. 312).

[48] ASSIS, Araken de. Manual da Execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 159.

[49] Segundo Araken de Assis, são defensores desta ideia Antunes Varela, J. Miguel Bezerra, Sampaio e Nora, Andrés De La Oliva Santos e Miguel Angel Fernández (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 159). Alexandre Freitas Câmara inclui neste rol, ainda, Paolo D’Onofrio, Nicola Jaeger e Prieto-Castro y Ferrándiz (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil – volume 2. São Paulo: Atlas, 2014, p. 184).

[50] CÂMARA, Alexandre Freitas. Aula 1: Módulo de Execução Forçada e Tutelas de Urgência. 2014. Notas de aula. Tomando nota dessa minha comparação das teses de Adriano Soares da Costa com a discussão da natureza jurídica do título executivo, Roberto Campos Gouveia Filho me provou a interessante discussão. Disse o processualista pernambucano: “há relevância de ter a sentença como um título executivo? O sentido deste não seria o de algo que é equiparado àquela? A executividade da decisão está no próprio ser dela: no ser atividade judicial. É dizer: é executiva porque é sentença. Agora, a outras atividades faz-se necessária a equiparação. Daí se falar em título executivo”. Seria redundante, disse-me, prever a sentença como título executivo judicial. Completa: “a teoria do título executivo é servível aos extrajudiciais”.

[51] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil – volume 2. São Paulo: Atlas, 2014, p. 185. Este autor nos lembra, ainda, que o Código de Processo Civil de 1939 tratara o contrato verbal de locação como título executivo (art. 298, inciso IX).

[52] “No fundo, o enunciado de Carnelutti recepciona a concepção primitiva sobre o título, encontrada em procedimentalistas do jaez de Mortara, Ricci e Manfredini” (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 159).

[53] Entram neste rol Alexandre Freitas Câmara (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil – volume 2. São Paulo: Atlas, 2014, p. 186), Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 480), Sérgio Shimura (SHIMURA, Sérgio. Título executivo. São Paulo: Saraiva, p. 112), dentre outros.

[54] ZAVASCK, Teori Albino. Título Executivo e Liquidação – coleção de estudos de processo Enrico Tullio Liebman. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 57.

[55] LIEBMAN, Tulio Enrico. Embargos do Executado – oposições de mérito no processo de execução. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 135.

[56] Cf. STF, ADC n.º 43 e ADC n.º 44.

[57] Cf. https://www.youtube.com/watch?v=EzgGTTtR0kc.

[58] COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica. 2.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 148-149.

[59] Idem, p. 152.

[60] Sobre o assunto, cf., por todos, LIPSKY, Michael. Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. Nova York: Russel Sage Foundation, 1980.

[61] Os exemplos são do Prof. André Saddy. Foram trabalhados em aula de pós-graduação lato sensu de direito administrativo, cursada por este que vos escreve.

Imagem Ilustrativa do Post: 020 // Foto de: Iwan Wolkow // Sem alterações

Disponível em: https://www.flickr.com/photos/volkoff/4289365790

Licença de uso: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode